【서울=뉴시스】하도겸 박사의 ‘히말라야 이야기’ <10>

주 5일제로 ‘여유, 행복, 삶’이란 주제가 검색어로 주목받고 있다. 특히 ‘여행’이란 단어는 이러한 주제를 자연스럽게 힐링(치유)과 로망(동경이나 꿈)으로 연결해준다. 지난 4월 5일 하나투어가 회원을 대상으로 ‘평생을 살며 꼭 한번 가보고 싶은 여행’에 대해 설문조사를 했다. 그 결과 4위로 응답자 12.7%가 ‘마음의 힐링, 티베트여행 떠나기’를 선택했다. 하지만 이는 샹그릴라에 대한 환상일 뿐이다. 티베트의 침략성과 사회에 만연한 불평등, 그리고 라마승들의 포악성 등의 낯선 진실을 인식하는 순간, 환상이 깨질 것이라고 ‘샹그릴라의 포로들’에서 도널드 로페즈 주니어는 주장한다.

티베트는 1681년에 라다크를, 1720년 중가르 몽골을 상대로 전쟁을 치렀다. 18세기 내내 세계에서 국민이 가장 행복한 나라 부탄을 여러 차례 침략해 씻을 수 없는 앙금을 남겼다. 소설 ‘잃어버린 지평선’에 나오는 이상향 샹그릴라를 티베트로 착각한 결과, 우리는 티베트를 영생이나 행복을 찾는 환상의 우물에 가둬두고 있다. 우물안의 개구리 같은 티베트 지식으로는 현재의 티베트문제를 제대로 인식할 수 없다.

인도 다람살라 등에서 티베트 라마승을 직접 접한 한 스님은 계파 간의 갈등이 있으면 라마승들이 도끼로 서로 살해하려고 하는 것을 봤다는 목격담을 전하기도 한다. 이는 괴담이 아니다. 17세기 이후 티베트 불교 종파들은 빈번하게 무력충돌했고 즉결처형도 서슴지 않았다. 이런 의미에서 티베트는 샹그릴라도 아니며 굳이 이상향이라고 하면 지주와 승리한 라마승을 위한 지상낙원일 뿐이다. 중국이 티베트를 침공하기 전부터 소수 귀족과 여러 종파의 고승들이 권력과 부를 독점했었다. 까닭에 고통받는 민중, 특히 하층계급과 여성들에게는 매우 불행한 나라가 바로 티베트다. 티베트를 점령한 중국이 신분해방이라는 말을 사용할 수 있게 하는 빌미를 제공한 것도 역시 티베트다. 하지만 왜 우리는 세계는 이러한 사실을 잘 모를까? 중국만을 나쁘게 보는 시각은 중국의 성장을 두려워하는 미국과 EU 주도의 세계질서도 한몫한 것임을 알아야 한다.

달라이라마는 티베트는 평화와 화목을 위해 헌신하고 있으며 우리는 자유와 만족을 누리고 있다고 역설하고 있다. 과연 그럴까? 깊이 성찰해 볼 문제이다. 초대 달라이라마는 다른 종파의 사찰을 무력으로 점령하고 자신의 견해에 맞지 않는 책(논서)들을 진시황처럼 주저 없이 모두 불살랐다고 한다. 2대 달라이라마는 주색에 빠져 많은 여자와 즐기다 독살되기까지 했다. 물론 지금의 달라이라마는 정말 대단하고 자랑스러운 불교 지도자이며 노벨평화상 수상자로서도 전혀 손색이 없을 정도로 참된 수행자이다. 하지만 그가 신성하고 평화로운 사람이라고 해서 과거 역대 달라이라마와 티베트의 많은 사회 문제가 가려져서는 안 된다. 이는 일본이 전 세계에 위안부와 침략전쟁을 부인하는 것과 마찬가지로 역사 왜곡의 범주에 속한다.

요즘 달라이라마를 친견하기 위해 우리니라 스님들과 불자들의 인도 다람살라행이 끊이지 않는다. 전세기까지 빌려서 갈 정도다. 물론 근래 대한불교조계종과 한국불교태고종을 비롯한 우리 불교가 성철스님, 법정 스님 이후로 선지식을 배출하지 못하고 있는 것은 사실이다. 게다가 지난해 5월 백양사 승려 도박사건을 비롯해 룸살롱 출입 의혹까지 설상가상인 상황에 몰린 적도 있다. 계속되는 우리 승려의 모습에 실망한 불자들이 달라이라마가 있는 그곳으로 나가 관정법회에 참석하고 있다고 볼 수도 있다. 하지만 라마승에게 관정을 받는다고 해서 부처님의 깨달음을 얻는 것은 아니다. 관정은 우리나라에서도 가능하다. 마음먹기에 따라서는 수계식과 커다란 차이가 없다.

불교의 근본 가르침은 끊임없는 자기 찾기다. ‘생불 툴쿠나 린포체’의 가피라는 단순한 기복에 좌우되는 것이 아니다. 제도적으로 살아 있는 부처라고 하는 티베트 불교에 끌려서 우리 선방 큰스님보다 못한 분들을 부처로 섬기는 것은 혹세무민이다. 간화선이라는 최고의 수행법을 가진 한국불교의 핵심은 역시 선정에 드는 즉 ‘화두’를 잡는 데 있다. 그리고 아직도 화두를 놓지 않은 사부대중이 있는 한 우리 불교의 앞날은 어둡지 않다.

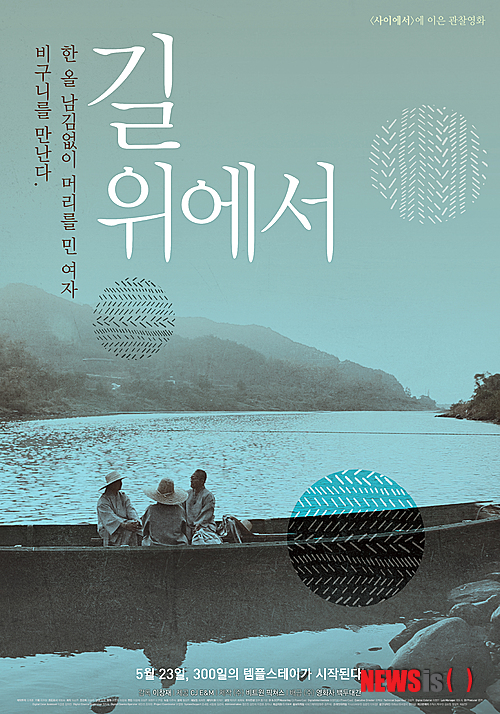

일 년에 단 두 번만 문이 열리는 곳, 경북 영천 팔공산 은해사의 부속암자 백흥암. 그곳은 일반인의 출입도, 촬영도 엄격히 통제된 비구니스님들의 수행도량이다. 영화 ‘길 위에서’는 다양한 사연으로 출가 수행 중인 스님들의 생활을 국내 최초로 이창재 감독이 카메라에 담아낸 장편 다큐멘터리 영화다. 사실 불교를 제대로 모르고 떠드는 감독의 내레이션은 영상미는 있을지 모르지만 사실 이 영화의 최대의 결점일 따름이다. 하지만 놀랍게도 역설적으로 300일간의 템플스테이를 담담하게 그려내고 있는 가운데 던진 엉터리 같은 한마디, “큰 스님이 그동안 무엇을 보았느냐고 물었다. 나는 무엇을 보았을까? 여전히 그 답을 찾지 못했다”는 멘트가 오히려 이 영화의 맛을 깊게 해준다. 47년간 정진했으면서도 “밥 한 사발이 피 한 사발이다. 그러니 밥값을 하고 살아야 한다”며 밥값을 제대로 못 했다며 매일 다시 수행의 고삐를 새로이 잡는 영운 스님 등의 고뇌가 바로 그것이기 때문이다. 그 자체가 화두다.

티베트나 인도에 가고 싶다면 먼저 우리나라 비구니스님들의 정신적, 영적 여행이 얼마나 처절한지를 직시하기 바란다. 이 영화를 극장에서 볼 수 있는 시간은 조금 남아 있다. 이 영화를 통해 스님들의 수행에서 배어나는 처연한 아름다움과 감동을 한다면 굳이 티베트나 인도에 갈 필요는 사라질 것이다. 단돈 8000원을 들고 과거 금남의 구역이었던 이화여대 아트하우스 모모를 찾아간 사람은 적어도 300여만 원의 외국여행 경비를 절약하게 될 것이다. 이 영화는 우리 선수행 스님들의 삶 속에서 우리말과 또 말을 넘어선 그것, 바로 선(禪)에 대한 경험을 생생하게 전달함으로써 외국으로의 국부유출을 막는 역할까지 힘겹게 병행하고 있다.

※다른 미디어에 소개된 백흥암 선원장 영운스님의 법납은 37년이 아니라 47년이다.

<뉴시스>

주 5일제로 ‘여유, 행복, 삶’이란 주제가 검색어로 주목받고 있다. 특히 ‘여행’이란 단어는 이러한 주제를 자연스럽게 힐링(치유)과 로망(동경이나 꿈)으로 연결해준다. 지난 4월 5일 하나투어가 회원을 대상으로 ‘평생을 살며 꼭 한번 가보고 싶은 여행’에 대해 설문조사를 했다. 그 결과 4위로 응답자 12.7%가 ‘마음의 힐링, 티베트여행 떠나기’를 선택했다. 하지만 이는 샹그릴라에 대한 환상일 뿐이다. 티베트의 침략성과 사회에 만연한 불평등, 그리고 라마승들의 포악성 등의 낯선 진실을 인식하는 순간, 환상이 깨질 것이라고 ‘샹그릴라의 포로들’에서 도널드 로페즈 주니어는 주장한다.

티베트는 1681년에 라다크를, 1720년 중가르 몽골을 상대로 전쟁을 치렀다. 18세기 내내 세계에서 국민이 가장 행복한 나라 부탄을 여러 차례 침략해 씻을 수 없는 앙금을 남겼다. 소설 ‘잃어버린 지평선’에 나오는 이상향 샹그릴라를 티베트로 착각한 결과, 우리는 티베트를 영생이나 행복을 찾는 환상의 우물에 가둬두고 있다. 우물안의 개구리 같은 티베트 지식으로는 현재의 티베트문제를 제대로 인식할 수 없다.

인도 다람살라 등에서 티베트 라마승을 직접 접한 한 스님은 계파 간의 갈등이 있으면 라마승들이 도끼로 서로 살해하려고 하는 것을 봤다는 목격담을 전하기도 한다. 이는 괴담이 아니다. 17세기 이후 티베트 불교 종파들은 빈번하게 무력충돌했고 즉결처형도 서슴지 않았다. 이런 의미에서 티베트는 샹그릴라도 아니며 굳이 이상향이라고 하면 지주와 승리한 라마승을 위한 지상낙원일 뿐이다. 중국이 티베트를 침공하기 전부터 소수 귀족과 여러 종파의 고승들이 권력과 부를 독점했었다. 까닭에 고통받는 민중, 특히 하층계급과 여성들에게는 매우 불행한 나라가 바로 티베트다. 티베트를 점령한 중국이 신분해방이라는 말을 사용할 수 있게 하는 빌미를 제공한 것도 역시 티베트다. 하지만 왜 우리는 세계는 이러한 사실을 잘 모를까? 중국만을 나쁘게 보는 시각은 중국의 성장을 두려워하는 미국과 EU 주도의 세계질서도 한몫한 것임을 알아야 한다.

달라이라마는 티베트는 평화와 화목을 위해 헌신하고 있으며 우리는 자유와 만족을 누리고 있다고 역설하고 있다. 과연 그럴까? 깊이 성찰해 볼 문제이다. 초대 달라이라마는 다른 종파의 사찰을 무력으로 점령하고 자신의 견해에 맞지 않는 책(논서)들을 진시황처럼 주저 없이 모두 불살랐다고 한다. 2대 달라이라마는 주색에 빠져 많은 여자와 즐기다 독살되기까지 했다. 물론 지금의 달라이라마는 정말 대단하고 자랑스러운 불교 지도자이며 노벨평화상 수상자로서도 전혀 손색이 없을 정도로 참된 수행자이다. 하지만 그가 신성하고 평화로운 사람이라고 해서 과거 역대 달라이라마와 티베트의 많은 사회 문제가 가려져서는 안 된다. 이는 일본이 전 세계에 위안부와 침략전쟁을 부인하는 것과 마찬가지로 역사 왜곡의 범주에 속한다.

요즘 달라이라마를 친견하기 위해 우리니라 스님들과 불자들의 인도 다람살라행이 끊이지 않는다. 전세기까지 빌려서 갈 정도다. 물론 근래 대한불교조계종과 한국불교태고종을 비롯한 우리 불교가 성철스님, 법정 스님 이후로 선지식을 배출하지 못하고 있는 것은 사실이다. 게다가 지난해 5월 백양사 승려 도박사건을 비롯해 룸살롱 출입 의혹까지 설상가상인 상황에 몰린 적도 있다. 계속되는 우리 승려의 모습에 실망한 불자들이 달라이라마가 있는 그곳으로 나가 관정법회에 참석하고 있다고 볼 수도 있다. 하지만 라마승에게 관정을 받는다고 해서 부처님의 깨달음을 얻는 것은 아니다. 관정은 우리나라에서도 가능하다. 마음먹기에 따라서는 수계식과 커다란 차이가 없다.

불교의 근본 가르침은 끊임없는 자기 찾기다. ‘생불 툴쿠나 린포체’의 가피라는 단순한 기복에 좌우되는 것이 아니다. 제도적으로 살아 있는 부처라고 하는 티베트 불교에 끌려서 우리 선방 큰스님보다 못한 분들을 부처로 섬기는 것은 혹세무민이다. 간화선이라는 최고의 수행법을 가진 한국불교의 핵심은 역시 선정에 드는 즉 ‘화두’를 잡는 데 있다. 그리고 아직도 화두를 놓지 않은 사부대중이 있는 한 우리 불교의 앞날은 어둡지 않다.

일 년에 단 두 번만 문이 열리는 곳, 경북 영천 팔공산 은해사의 부속암자 백흥암. 그곳은 일반인의 출입도, 촬영도 엄격히 통제된 비구니스님들의 수행도량이다. 영화 ‘길 위에서’는 다양한 사연으로 출가 수행 중인 스님들의 생활을 국내 최초로 이창재 감독이 카메라에 담아낸 장편 다큐멘터리 영화다. 사실 불교를 제대로 모르고 떠드는 감독의 내레이션은 영상미는 있을지 모르지만 사실 이 영화의 최대의 결점일 따름이다. 하지만 놀랍게도 역설적으로 300일간의 템플스테이를 담담하게 그려내고 있는 가운데 던진 엉터리 같은 한마디, “큰 스님이 그동안 무엇을 보았느냐고 물었다. 나는 무엇을 보았을까? 여전히 그 답을 찾지 못했다”는 멘트가 오히려 이 영화의 맛을 깊게 해준다. 47년간 정진했으면서도 “밥 한 사발이 피 한 사발이다. 그러니 밥값을 하고 살아야 한다”며 밥값을 제대로 못 했다며 매일 다시 수행의 고삐를 새로이 잡는 영운 스님 등의 고뇌가 바로 그것이기 때문이다. 그 자체가 화두다.

티베트나 인도에 가고 싶다면 먼저 우리나라 비구니스님들의 정신적, 영적 여행이 얼마나 처절한지를 직시하기 바란다. 이 영화를 극장에서 볼 수 있는 시간은 조금 남아 있다. 이 영화를 통해 스님들의 수행에서 배어나는 처연한 아름다움과 감동을 한다면 굳이 티베트나 인도에 갈 필요는 사라질 것이다. 단돈 8000원을 들고 과거 금남의 구역이었던 이화여대 아트하우스 모모를 찾아간 사람은 적어도 300여만 원의 외국여행 경비를 절약하게 될 것이다. 이 영화는 우리 선수행 스님들의 삶 속에서 우리말과 또 말을 넘어선 그것, 바로 선(禪)에 대한 경험을 생생하게 전달함으로써 외국으로의 국부유출을 막는 역할까지 힘겹게 병행하고 있다.

※다른 미디어에 소개된 백흥암 선원장 영운스님의 법납은 37년이 아니라 47년이다.

<뉴시스>

뉴스제주

news@newsjeju.net