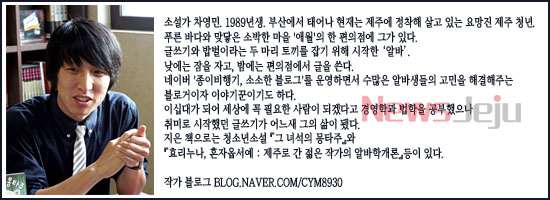

차영민 작가의 역사 장편소설

바람과도 같았다. 지금 내 눈에 보이는 김방경과 김통정의 움직임이. 한은 칼을 쥐고, 한쪽은 칼을 놓았지만 누구 하나가 일방적으로 밀리진 않았다. 오히려 맨손인 방경이 더 상황을 이끌어가는 듯했다.

“이쯤에서 포기하거라.”

“나라를 살리는 데 포기는 없다. 지금은 네놈 목숨을 거두고 싶을 뿐.”

“정녕 나라를 생각했다면 백성을 사지로 몰지 않을 것이다.”

“백성을 오랑캐에 내놓은 건, 네놈들이다. 말이 많구나!”

김통정이 휘두른 칼끝이 바람을 날카롭게 갈랐다. 이를 보던 고려군사들이 순간 움찔했으나 선뜻 나서진 않았다. 분명 누구라도 하나 활이라도 겨눌 법도 한데, 별다른 움직임이 없었다. 오히려 내가 주먹을 꽉 쥐고 있었을뿐. 두 사람의 말만 들으면 모두 나라를 앞세웠다. 그러나 무엇이 정녕 나라에 대한 충심인지 알 수 없다. 김통정은 살고자, 김방경도 살아내고자 이 자리를 버틸 뿐이다. 나 역시도 마찬가지다. 가늘다면 가는, 명줄이 어째서 끊어질 듯 끊어지지 않는단 말인가.

김통정이 휘두르는 칼을 여유롭게 피해가는 김방경의 뒤태를 한참 바라보았다. 누군가는 저 칼에 무수하게 쓰러졌을 것이다. 피하는 자의 칼에도 쓰러진 자들이 셀 수 없을 것이다. 지금까지 내가 보아왔던 탐라 사람들, 본토에서 내려온 또 다른 고려의 백성들. 저 멀리 한 번도 가보지 못 한 대륙에서 내려온 오랑캐 무리까지. 이곳에서 무엇을 위해 피를 흘리고 쓰러져야만 했을까?

지금 이 싸움의 끝이 난다면 더 이상 피비린내가 탐라 땅에 풍기진 않을 건가, 코끝이 간지러웠다. 둘의 움직임은 말 그대로 전광석화 같았으나 놀라움보다는 그저 숨만 막히게 했다. 누구 하나 확실히 쓰러지지 않으면 어쩌면 더 많은 피를 불러올 움직임이었다. 빙 둘러서 이를 내다보는 자들도 알고 있을 것이다. 여기서 완전히 끝내야만 하는 것을.

“네놈은 여기서 반드시 죽을 것이다.”

김통정의 포효와 같은 목소리에 모두 다시 숨을 죽였다. 나와 눈이 마주친 그는 잠시 주춤했다. 어쩌면 다른 사람들은 놓쳤을지도 모른다. 아주 찰나였으니까. 그러나 김방경은 누구보다 빨리 기회를 놓치지 않았다. 몸을 날려 김통정에게 달려들었고, 칼은 바닥으로 내던져졌다. 순식간에 둘은 한몸처럼 뒤엉켜 흙먼지를 일으켰다. 칼은 뿌연 먼지에 뒤섞여 모두의 시선으로부터 벗어나고 말았다. 심지어 김통정의 발로 내 앞까지 칼이 밀려왔을 때조차, 아무도 신경 쓰지 않았다. 칼을 든 내 모습조차.

“오랑캐에 나라를 내놓은 놈들은 내 손으로 모조리 찢어 죽일 것이다.”

김통정의 목소리는 좀처럼 잦아들 기미가 없었다. 김방경과 주먹을 주고받았지만 어느 하나 제대로 맞진 않았다. 잠깐 목이 완전히 사로잡히는 듯하다가도 순식간에 반대 상황으로 역전되기도 했다. 이대로 지켜볼 수 없었다. 칼을 천천히 들고, 한 발씩 나아갔다. 그제야 주변의 시선이 모이는 걸 느낄 수 있었다. 게중엔 몇몇은 손사래도 했으나 직접 달려오진 않았다. 대신 황급히 “장군!”하고 외치는 소리 하나도 두 사람의 시선을 끌었을 뿐.

“그래, 자네가 끝내시게. 오랑캐에 모든 걸 내준 역적들을!”

“오지 마시게, 안 되네!”

그러나 나는 멈출 수가 없었다. 칼끝이 정확히 어디를 향해야 할 지 알 수 없었다. 팔에 힘이 많이 빠지기도 했고, 바람이 계속 눈앞을 가리우기도 했다. 그래도 멈춰선 안 되었다. 낯선 칼에서 왠지 모를 힘이 느껴졌다. 거기다가 미세하지만 명확한 떨림도 있었다. 비단 몸에서 쏟아진 긴장감은 아니었다. 이것은 칼의 울음이었다. 이제는 멈추고 싶다는 처절한 절규에 가까운 목소리. 어쩌면 마지막 주인이 될지 모를 내가 무엇이라도 해야만 했다. 소리를 내지르며 앞으로 달려 나갔다. 그 순간, 오른쪽 어깨에 둔탁한 것이 깊숙하게 파고들었다. 칼을 쥐였던 양손에 힘이 갑자기 빠져나가기 시작했고, 온몸이 점점 왼쪽으로 기울기 시작했다. 분명 뒤엉켰던 저들이 똑바로 서 있는 것이 아니던가. 눈앞이 흐려졌고 칼이 바닥에 나뒹굴었다. 순식간에 주변 군사들이 쏟아지듯 앞으로 나왔다. 발소리에 묻혀, 거기서 쏟아진 또 다른 먼지에 김통정과 김방경은 완전히 가려지고 말았다. 숨이 점점 거칠어졌다. 그동안과는 분명 달랐다. 가슴팍이 꽉 조여왔고, 머리가 텅 빈 것만 같았다. 태어날 때부터 탐라에 내려오기 직전까지 모습들이 빠르게 떠오르기도 했다. 이대로 가는구나.

“정신 ᄎᆞᆯ립써!”

귀에 익은 목소리가 들렸다. 눈을 서서히 떴을 땐, 사방이 완전히 캄캄했다. 바닥은 축축하면서도 까끌까끌했다. 조금씩 시야가 선명해지자, 그제야 그림자 하나가 보였다. 달빛에 비치는 나무들과 벌레들의 울음까지. 눈을 감기 전과 완전히 다른 공간이었다. 오른쪽 어깨는 여전히 통증이 몰려왔다. 팔에 힘이 좀처럼 들어가지 않았다. 입술과 혀끝이 메말랐고, 그저 갈증만 점점 올라올 뿐이었다. 몸을 일으키려고 하자, 옆에 있던 그림자가 빠르게 다가왔다. 바르게 앉혀놓고 물을 한 잔 먹여주었는데, 그제야 사람이 제대로 보였다. 그는 다름 아닌 바로 지슬이었다. 고려군 복장이었지만 얼굴은 분명했다. 어찌 이제야 모습을 드러내는가! 라는 말이 목구멍까지 올라오진 않았다. 괜히 눈시울이 뜨거워졌다. 갑자기 기침이 올라와 방금 마셨던 물을 모두 뱉어냈다.

“살아지민 살아야주.”

혼잣말처럼 내뱉은 그의 목소리에 눈가가 촉촉해졌다. 나도 모르게 탄성이 쏟아졌다. 그래, 살 수 있으면 살아야지. 그렇다면 지금 내가 살아있는건가? 그의 얼굴을 올려다보았다. 고개를 끄떡이는 모습에 나도 모르게 깊이 숨을 내쉬었다. 그렇다면 지금 난 어떻게 된 걸까? 물어볼 새도 없이 갑자기 그가 내 몸을 일으켰다. 팔만큼이나 다리에도 힘이 들어가지 않았다.

“살젠허민 살아집니다!”

그의 외침과 함께 몸을 벌떡 일으켰다. 나무들 사이에서 비추는 낯선 눈빛들을 감지하였다. 그래, 아직 살 수 있다면 어떻게든 살아야겠지. 살아내자, 그의 부축과 함께 조금씩 그 자리를 벗어나기 시작했다. (계속)