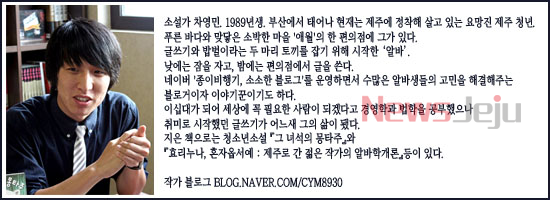

차영민 작가의 역사장편소설

눈앞의 형체들을 다시 살펴보았다. 달빛에 드리운 검은 그림자였던 것들이 가까워지자 사람들의 얼굴로 변하였다. 그러나 나는 보았다. 초점이 완전히 사라진 저들의 눈빛을.

“아무래도 발길을 돌려야겠네.”

김통정의 목소리가 조금 흔들렸다. 한 발자국 뒤로 물러섰지만, 정작 우리가 돌릴 수 있는 발길은 없었다. 지나왔던 입구는 쓰러진 나무로 막혔고, 눈앞엔 저들이 떡 하니 버티고 서 있고, 양옆엔 형체가 하나도 드러나지 않는 어둠 그 자체였다. 저들은 천천히 다가왔다. 김통정과 나는 서로 눈빛을 주고받았고 이내 양옆으로 각자 몸을 내던졌다. 그 순간, 땅이 울렸다. 얼른 몸을 일으켜 앞으로 내달렸지만, 바짝 쫓아오는 발소리를 완전히 걷어낼 수 없었다. 눈앞에 나아갈 길은 여전히 어두웠고 뒤를 쫓는 진동은 발바닥부터 머리끝까지 점점 선명해졌다. 옷깃이 목을 갑자기 조일 때, 다리에 힘이 풀리고 말았다. 발꿈치로 바닥을 긁으며 달아났던 곳으로 다시 끌려났다. 잡아당기고 끌어내는 힘이 어찌나 억센지 삼키려던 침도 역류해서 기침으로 토하듯 내뱉었다. 눈앞이 점점 하얗게 흐려졌다.

“너희는 어디서 왔는가?”

다시 눈을 떴을 땐 주변이 횃불로 둘러싸여 있었다. 내 팔다리는 굵은 줄로 꽉 묶였고, 옆에 김통정도 마찬가지였다. 오히려 그는 입마개까지 채워서 어떤 소리조차 내놓을 수 없었다. 여기서 답을 할 수 있는 자는 오직 나였다. 주변을 다시 살펴보았다. 횃불은 붉게 타올랐지만 그 앞에 선 자들의 형체는 선명하지 않았다. 거대한 그림자와 같았고 그중 말을 건넨 자는 가운데에 유일하게 앉아있는 사람이었다.

“다시 묻겠다. 어디서 왔는가.”

무엇보다 내 귀를 의심할 수밖에 없는 것은, 목소리였다. 탐라 사람이 아니었다. 그렇다고 몽골쪽 아닌, 개경에서 자주 들었던 말투였다. 되묻고 싶었다. 당신이야말로 누구냐고.

“내가 누군지 궁금할 필요는 없다. 아는 순간, 네놈들 목은 날아갈 테니.”

묵직하게 내놓은 그의 목소리에 다시 한 번 귀를 기울였다. 잠시 생각해보았다. 그저 단순히 개경에서 자주 들었던 목소리 차원이 아니었다. 내가 몸담았던 그곳에서 한 번씩 들었던 목소리였다. 누구인지는 번뜩 떠오르지 않으나, 분명 구면일 것이다. 그렇다면 어째서 여기까지 온 것일까. 함께한 저들은 또 누구이며, 우리를 붙잡은 이유는 또 무엇인지. 두 번의 목소리에 머릿속은 더욱더 복잡해졌다. 그 사이 김통정은 묶인 상태에서 바닥을 나뒹굴었다. 그를 지키던 자들이 발길질을 퍼부어도 소용이 없었다. 오히려 성난 짐승처럼 당장 저 줄을 끊고 누구라도 물어뜯을 기세였다.

“진정들 하게나.”

앞에서 나온 목소리가 모두를 멈추게 만들었다. 김통정도 일단 숨을 고르면서 자신의 눈앞을 바라보고 있었다. 그러나 보이지 않았을 것이다. 지금 나도 그러하니.

“난 네놈들이 누군지 알고 있다. 여기에 들어선 순간, 너희는 그 아무것도 아니다. 인정하고 싶지 않겠지만, 그게 너희가 택할 수 있는 유일한 것이다.”

아무것도 아닌, 그 상태를 인정하라니. 도무지 알 수가 없었다. 그 말을 끝으로 앉아있던 그자는 몸을 일으키더니 서서히 횃불 뒤쪽으로 몇몇 사람과 함께 사라졌다. 남은 자들이 우리 주변에 둥그렇게 둘러싸더니 굵다란 몽둥이로 내려치기 시작했다. 뭘 어떻게 해볼 생각도 없이 온몸 구석구석 저들의 몽둥이가 깊숙하게 파고들었다. 입을 열었지만 소리는 내지를 수가 없었다. 김통정도 마찬가지로, 온몸을 흔들었지만 단 한 대도 피할 수 없었다. 온몸에 힘이 빠진다는 느낌도 없이 다시 눈앞이 흐려지고 머리가 조여왔다.

다시 정신을 차렸을 땐, 바닥이 축축했다. 팔다리가 꽁꽁 얼어붙어 마음대로 움직여지질 않았다. 바로 옆에 누워있는 김통정은 눈을 크게 부릅뜬 채 위쪽으로 올려다보았다. 그의 시선이 닿은 곳엔 바깥 하늘이 있었다. 주변을 둘러보니 높게 쌓인 벽들이었다. 따로 나갈 문은 보이지 않았고, 조그마하게 트인 네모난 구멍이 유일한 바깥 풍경이었다.

“저놈들은 보통 것들이 아닐세.”

김통정이 입을 열었다. 나도 그 생각과 마찬가지였다. 그러나 누군지는 도무지 알 수가 없었다. 일단 탐라에서 만났지만, 탐라와 관련된 자들은 아니다. 그렇다고 고려군과 몽골군 쪽들도 아니었을 터. 우리 존재를 안다고 치더라도, 사람을 개 잡듯 두드려 패놓고 가둬놓은 것도 역시 이해할 수 없었다.

“우리를 그냥 해하진 않을 걸세.”

그렇다. 죽일 생각이었으면 벌써 숨이 끊어졌을 터. 지금까지 일단 숨이 붙어 있는 자체도 이해할 수 없는 노릇이었다. 그러나 결박된 상태에 당장할 수 있는 일은 없었다. 그저 구멍 밖의 어둠이 서서히 밝아온다는 것만 명확히 알아갈 뿐이었다. 여기서는 우리를 어떻게 할 셈인가. 입술이 점점 메말라갔다. (계속)